ミケランジェロの漆喰と絵の具の共創

システィーナ礼拝堂天井画とフレスコ技法

フレスコ画とミケランジェロの関係は深く、彼の代表作であるシスティーナ礼拝堂天井画において特に顕著です。フレスコ画は漆喰を塗った壁に顔彩で描く技法であり、彼はこの技法を用いて一世を風靡しました。ミケランジェロが制作したこの天井画は、彼の卓越したフレスコ画技術を象徴しています。フレスコ画では、湿潤状態にある漆喰に直接描き込むため、乾燥が進む前に全ての描画を完了しなければならない高難度の技術が求められます。このため、制作過程では多大な時間と労力が必要とされ、失敗が許されない厳しい作業条件が存在します。ミケランジェロは、長時間にわたり過酷な作業を強いられつつも、この巨大な天井画を完成させました。

システィーナ礼拝堂の天井画

デルフォイの巫女 (The Delphic Sibyl)

天地創造「アダムの創造(Creazione di Adamo)」

システィーナ礼拝堂天井画の保存状態の良さは、彼の技術の高さを如実に示しています。鮮やかな色彩と力強い筆致は、500年以上経った現在でも観る者を圧倒し続けています。特筆すべきは、フレスコ画の技術習得において苦労したにもかかわらず、彼が芸術的理想を追求し、これを具現化した点です。興味深いことに、ミケランジェロは元々彫刻家であり、フレスコ画を得意としていませんでした。実際制作依頼を受けた際、彼は経験不足を理由に一度これを断ろうとしました。しかし、当時のローマ教皇ユリウス2世の強い要請を受け、最終的にこの大事業を引き受けることとなりました。この依頼は彼のキャリアにおいて転機となり、フレスコ画の技術を習得しつつ、自身の芸術的才能をいかんなく発揮する機会となりました。

最後の審判(Giudizio Universale)

ミケランジェロはこのプロジェクトを通じて、自らの限界を超えた創作活動を展開し、システィーナ礼拝堂天井画という歴史的な大作を完成させました。この作品は、彼の芸術家としての才能だけでなく、フレスコ画技法の精妙さをも表しており、その制作過程における葛藤や努力が一体となって生まれた傑作と言えるでしょう。システィーナ礼拝堂天井画は、ミケランジェロ自身の技術と理想の両方を追求し、その集大成として位置づけられる作品です。それはフレスコ画技術の奥深さを象徴する、芸術史上の重要な一頁となっています。

MICHELANGELO BUONARROTI

ミケランジェロ・ブオナローティ(1475-1564)

イタリア盛期ルネサンス期の三大巨匠の一人。彫刻家、画家、建築家として、西洋美術史のあらゆる分野に大きな影響を与えた芸術家である。システィーナ礼拝堂の「システィーナ礼拝堂天井画」と、祭壇壁画「最後の審判」2 点のフレスコ画を描いたことで名声を博した。

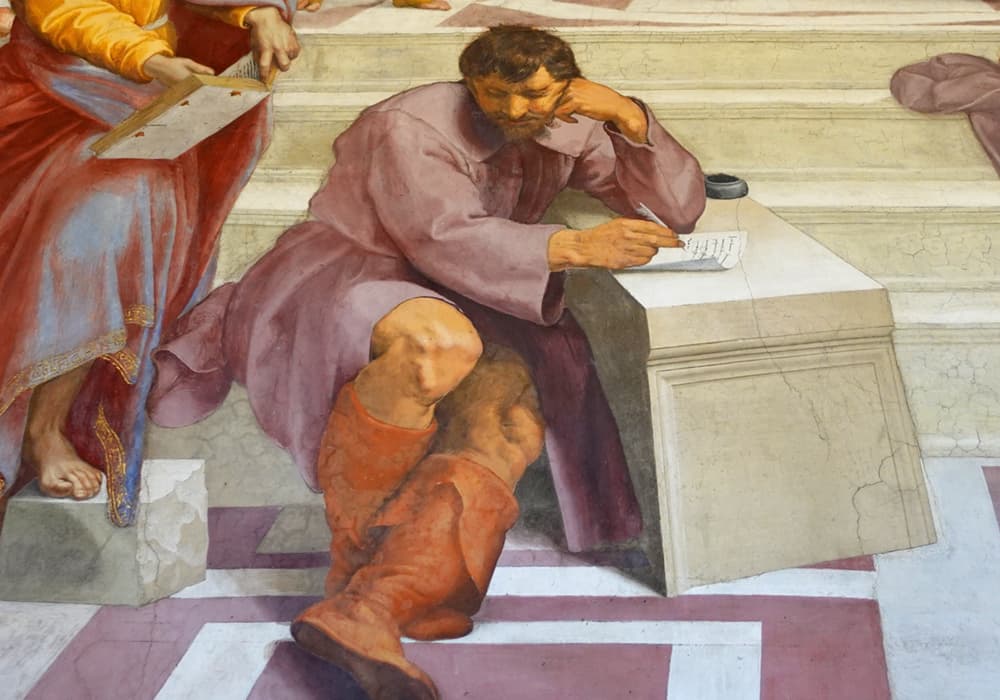

ラファエロのフレスコ画『アテナイの学堂』

ミケランジェロをモデルとした哲学者ヘラクレイトスであるとされている

"GRASSI," RECREATES MODERN COLORS

BY THE AESTHETIC FINISH OF TRADITIONAL PLASTER

漆喰仕上げの趣に合ったタイル「グラッシ」は、

空間を美しく彩り、創造性を引き出す魅力的な演出をします。

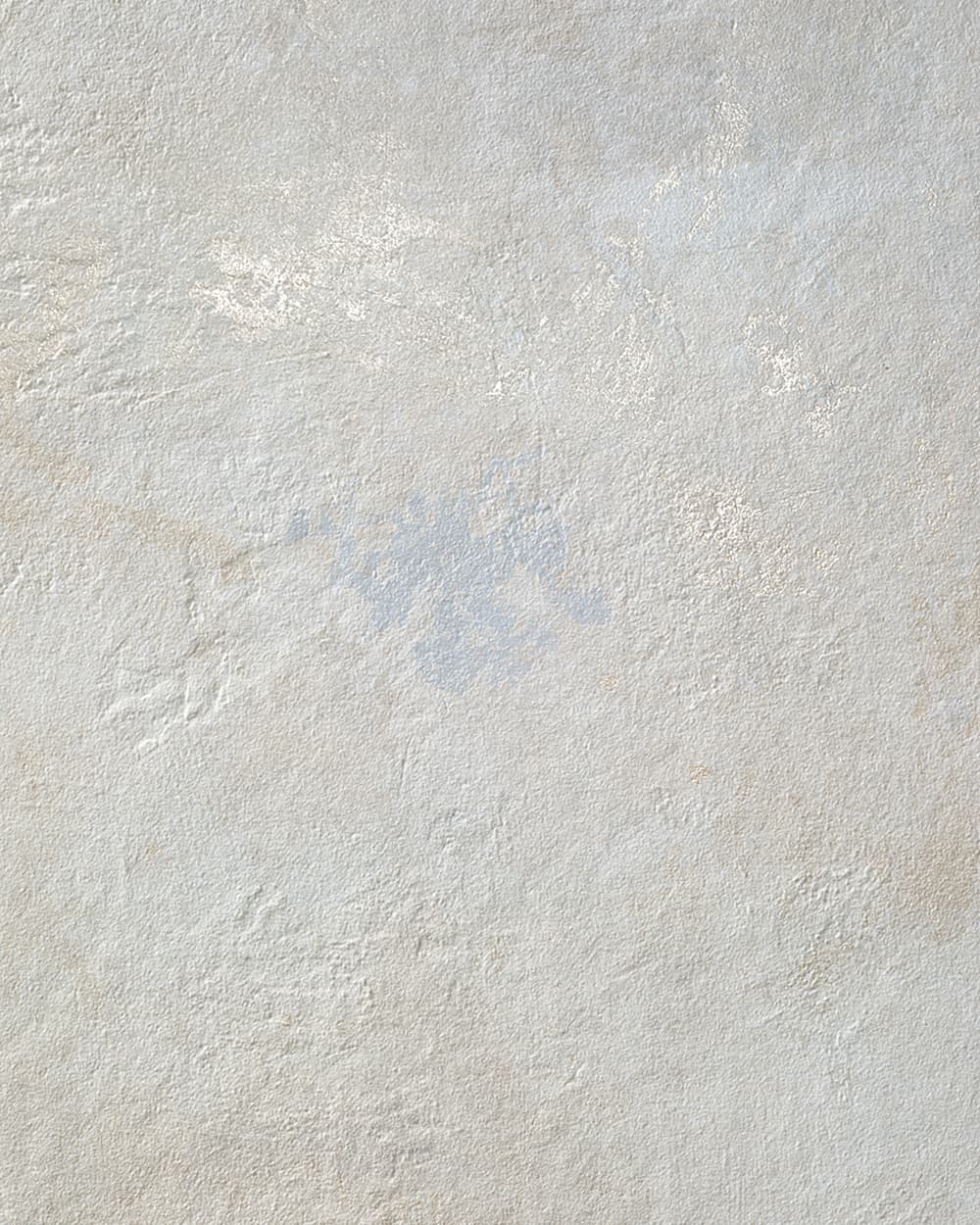

漆喰は、その独特の質感や風合い、そして自然な美しさによって多くの人々を魅了しています。漆喰の仕上げは、シンプルでありながらも温かみや落ち着きを与え、空間全体に柔らかい光を反射させます。また、漆喰は呼吸する材料であり、湿気を調整し室内の空気品質を向上させるという利点もあります。その独特の美しさと機能性から、漆喰は多くのデザイナーや建築家によって愛用され、現代のインテリアデザインにおいても人気を保ち続けています。

グラッシ / GLACIS NEW

「グラッシ」は過去と現代のトレンドを融合させた表情豊かなコレクションです。最大の特徴は、重なり合った釉薬の層による深い味わいと、光沢のある波紋のような独特なテクスチュアです。歴史を感じさせる古びた風合いの漆喰仕上げの趣と現代的な色彩を表現したこのタイルは、様々なシーンの空間創造に新しい魅力を提供します。

海外施工例 MER-AC5710

海外施工例 MER-AC5720

──もうひとつの共創するアート

若冲の新しい技巧に対する挑戦は新たな可能性を切り拓く共創の一環といえます

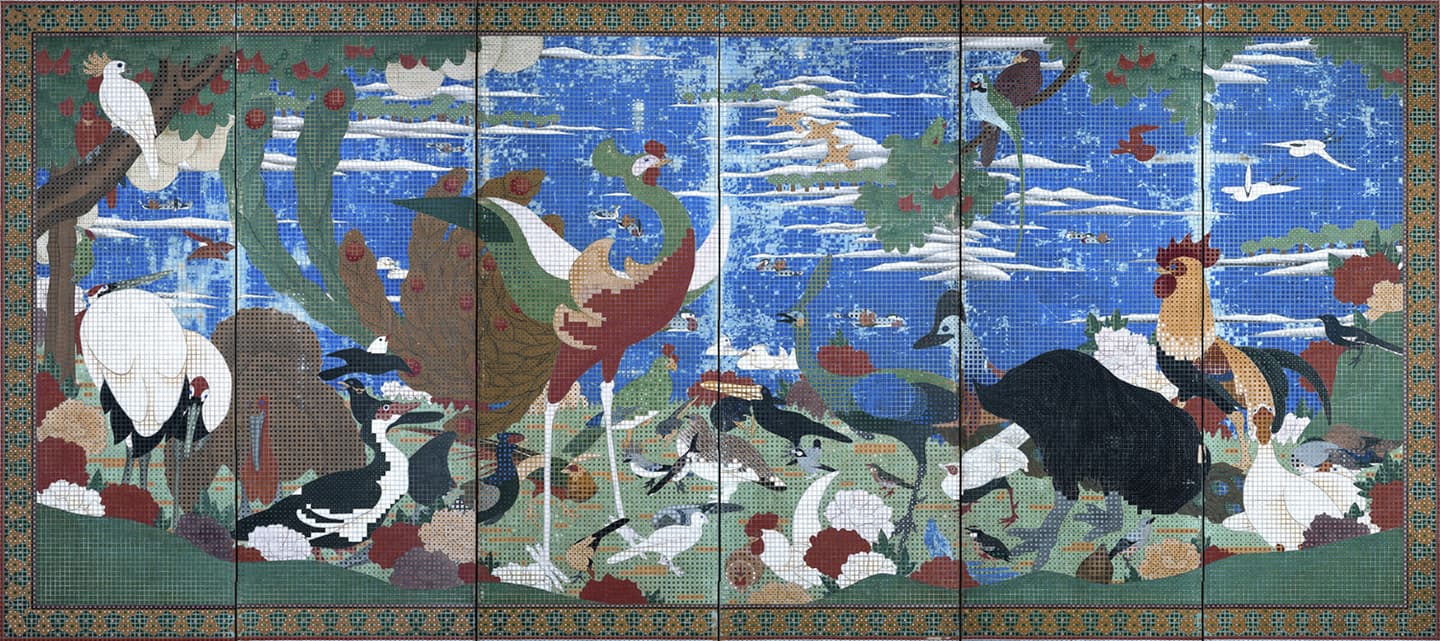

伊藤若冲は、江戸時代中期に活躍した日本の画家で、代表作には「動植綵絵(どうしょくさいえ)」や「鳥獣花木図屏風(ちょうじゅうかぼくずびょうぶ)」があります。彼の芸術は独創性と自然への深い視点に基づき、多くの人々に感動を与え、現在に至るまで多くのアーティストに新しい刺激を提供し続けています。若冲の作風は、当時のスタンダードである「余白の美」に反する細密な描写で特徴づけられ、独自のスタイルを築いていました。風変わりな絵師とみなされながらも、85歳で亡くなるまで筆を取り続け、京都画壇で高い人気を博しましたが、彼の死後その名は一時的に美術史から忘れ去られました。しかし21世紀に入り、現代の視点から再びその奇想天外な画風が注目を集めています。若冲自身は「千載、具眼の徒を俟つ」という言葉を残し、その作品が真に理解されるまで長い年月が必要であることを予見していたかのようです。

鳥獣花木図屏風(左隻)出光美術館蔵

樹花鳥獣図屏風(右隻)静岡県立美術館蔵

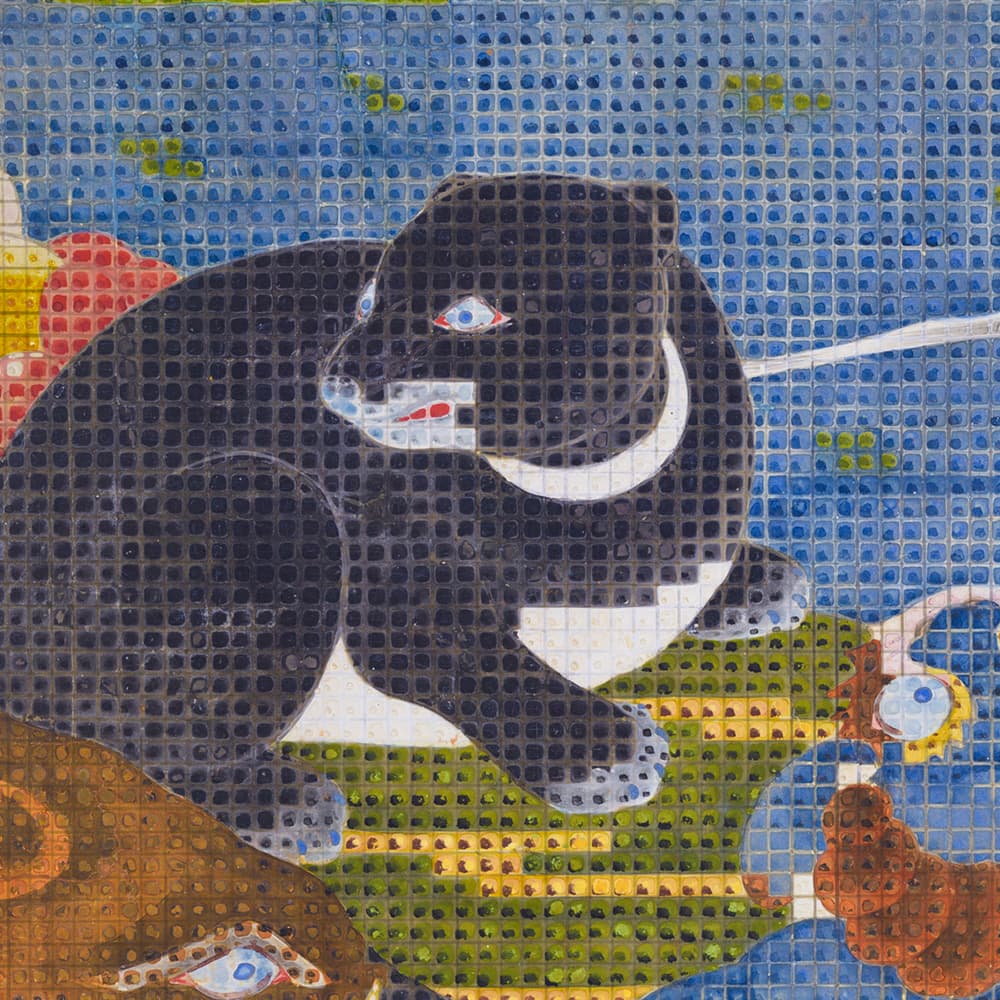

若冲の画風の源には新しい技巧に対する挑戦があります。独自の色彩感覚や構図に加え、「裏彩色」や「升目描き」といった先進の技巧を駆使し、極めて精密かつ繊細な描写を実現しました。こうした技巧は現代のデジタルアートやグラフィックデザインと共通する要素を持ち、多くのクリエイターにとって非常に興味深いものとなっています。また、世界の建築家たちが若冲から影響やリスペクトを受ける理由は、その独創性に留まらず、自然への深い洞察や美意識の追求が、現代建築の領域にも共通する要素を持っているためです。

桝目描き(Masume-gaki)/ 若冲の作品には、「桝目描き」として知られる技巧があり、画面全体に約1cm四方のマス目が配置されている。それぞれのマスは個別に塗られ、まるで「モザイク画」のような印象を与える。マス目の中にさらに小さな正方形を描くという細密画法である。近年の研究によると、若冲には西陣の織物商の縁者がいたことが明らかになった。このことから、若冲が織物の図案である「正絵」(原画を方眼紙に転写した下絵)から、この技法のアイデアを得た可能性が考えられる。

共創の視点から彼の作品を見ると、伝統的な日本の美意識に革新的な視点を取り入れ、独自のスタイルで昇華させた若冲の作品は、新たな発想や斬新なデザインを求める建築家にとって貴重なインスピレーション源となり、多くのプロジェクトにおいて共に創る過程で重要な役割を果たすことがわかります。若冲の芸術活動は過去から現在へと続く素晴らしいつながりであり、建築の世界にも新たな可能性を切り拓く共創の一環といえます。

伊藤 若冲(1716-1800)

江戸時代中期に活躍した日本の画家。若冲の作品の魅力は、超絶な技巧から生まれる色彩豊かで綿密な描写と、どこか超現実主義(シュルレアリスム)を感じさせるような幻想的な雰囲気にあるといえる。そのため、「奇想派」と称されることもあり、その斬新な発想力や常識的な画法にとらわれない独特の色彩感覚と構図が特徴的である。

共創するアート、感性のマチエール

創造性豊かなアートや建築空間を生み出す過程では、一人のアイデアだけでなく、同じ価値観を持つ複数の感性が交わることで、新たな表現の扉が開かれます。共創の力によって新たな視点が生まれ、予期せぬ発見が次々ともたらされます。互いの視点を尊重し合うことで、それぞれのアイデアはさらに深まり、無限の可能性へと広がっていきます。共創のプロセスは新たな感性のマチエールを形成し、未来への明るい展望を切り拓くのです。

感性のマチエールは、アート、デザイン、建築などの創造において、独自の感覚やエッセンスを表現するものです。それは表面的な美しさを越え、歴史的背景や持続可能な未来へのビジョン、そしてポジティブな感情を引き出す深い要素を含んでいます。その象徴の一つがタイルです。タイルは単なる物質ではなく、多くの人々の想いや物語が織り込まれた、豊かな空間を創り上げるマチエールといえるでしょう。

総合カタログ2025-2026、4月1日発行

今年のコンセプトは、「CO-CREATION(共創)」。天然石や木材、土など自然の中にある本質的な美しさに着想を得たデザインを最新のテクノロジーで再現したタイルの数々は、共創により生まれる新しい可能性を秘め、空間創造において豊かなマチエールを表現する素材です。そんなタイルを施工事例とともに、980ページに及ぶ紙面で373シリーズ(約5,000アイテム)掲載しています。

カタログ請求はこちら